2019年11月03日

今日は外壁のペンキ塗り

朝は霞がかかって、山は雲海のような感じに。

この季節によく見られる風景ですね。

今日は、富沢さんの作業場をお借りして、外壁に使う杉板にペンキ塗りを行います。

本来は建物に外壁が張られてからペンキを塗るのが正しい手順なのでしょうが、

今回は場所的にも狭くて塗りにくそうですし、垂直に立っている板より、水平においてある板の方が絶対塗り易いはず。

ということで富沢さんにお願いして事前に塗ることにしました。

富沢さんの作業場に着いてみると、すでに杉板を用意してくださっていました。

その数約100枚。結構なボリュームです。

今日中に終わるんだろうか・・。

考えていても仕方ないので、作業開始。

今日は娘も参戦しています。

塗るペンキの色は「パステルグリーン」

アサヒペンの「水性スーパーコート」を選んだ理由は、この色がラインナップされていたというのが大きいです。

作業手順ですが、

塗り台を2カ所用意し、それぞれに2枚置くようにします。

2人が塗って、塗り台Aが終わると、そのまま塗り台Bへ移ります。

私は塗り台Aの塗り終わった板をチェック、修正後、仮乾燥場へ移動させ、新しい板を塗り台Aに設置。

塗り台Bの板が塗り終わると、またすぐに塗り台Aに戻って塗り続ける。

私はまた塗り台Bの板をチェック、修正、入れ替える。

こうすることで、塗りの手を止めることなく効率的に塗り進めることができます。

仮乾燥台でそこそこ乾いた板は、作業場の端に立てかける。

娘の活躍も有り、なんとか17時頃に作業を終えることができました。

夫婦二人では終わってなかったな。助かりました。

今回のパステルグリーン、実際に塗ってみるとなかなか良い色です。

写真では白く見えますが、実際は薄~いグリーンです。

実際この板を張ってみるとどんな小屋になるか・・。

なかなか楽しみです。

この季節によく見られる風景ですね。

今日は、富沢さんの作業場をお借りして、外壁に使う杉板にペンキ塗りを行います。

本来は建物に外壁が張られてからペンキを塗るのが正しい手順なのでしょうが、

今回は場所的にも狭くて塗りにくそうですし、垂直に立っている板より、水平においてある板の方が絶対塗り易いはず。

ということで富沢さんにお願いして事前に塗ることにしました。

富沢さんの作業場に着いてみると、すでに杉板を用意してくださっていました。

その数約100枚。結構なボリュームです。

今日中に終わるんだろうか・・。

考えていても仕方ないので、作業開始。

今日は娘も参戦しています。

塗るペンキの色は「パステルグリーン」

アサヒペンの「水性スーパーコート」を選んだ理由は、この色がラインナップされていたというのが大きいです。

作業手順ですが、

塗り台を2カ所用意し、それぞれに2枚置くようにします。

2人が塗って、塗り台Aが終わると、そのまま塗り台Bへ移ります。

私は塗り台Aの塗り終わった板をチェック、修正後、仮乾燥場へ移動させ、新しい板を塗り台Aに設置。

塗り台Bの板が塗り終わると、またすぐに塗り台Aに戻って塗り続ける。

私はまた塗り台Bの板をチェック、修正、入れ替える。

こうすることで、塗りの手を止めることなく効率的に塗り進めることができます。

仮乾燥台でそこそこ乾いた板は、作業場の端に立てかける。

娘の活躍も有り、なんとか17時頃に作業を終えることができました。

夫婦二人では終わってなかったな。助かりました。

今回のパステルグリーン、実際に塗ってみるとなかなか良い色です。

写真では白く見えますが、実際は薄~いグリーンです。

実際この板を張ってみるとどんな小屋になるか・・。

なかなか楽しみです。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年11月02日

今日はお外でペンキ塗り

今日は秋晴れ。気持ちの良い天気です。

今日はペンキ塗りをする予定ですので、この天気はありがたい。

ペンキを塗るのは「望仙の家ミニ」

今日家に着くと、すでに天井のガルバリウム鋼板は張ってありました。

色は濃いめのグリーン。サンプルでは濃すぎるかと思いましたが、太陽光の下では良い色です。

今日ペンキを塗るのは天井周りの破風と鼻隠しの部分です。

さて、塗料にも色々ありますが、

安いのは、アクリル合成樹脂塗料やポリウレタン合成樹脂塗料になりますが耐久性に難がありそうです。

現在の主流はアクリルシリコン合成樹脂塗料(シリコン塗料)でコストパフォーマンスが良いらしい。

あと問題は色で、その塗料に好みの色があるかが重要になってきます。

プロにお任せする場合は好みの色を作る、調色という手がありますが、今回はDIYですのでその手も使えません。

アクリルシリコン合成樹脂塗料でカラーバリエーションが豊富となると選択肢はそんなにありません。

というか一択でした。

それが、アサヒペンの「水性スーパーコート」

https://www.asahipen.jp/products/view/20003

今日塗る色は「ミルキーホワイト」になります。

それでは作業開始。

相変わらず不器用ながらも、ペタペタと塗り進めます。

幸い、そんなに塗り面積も大きくないので、午前中で作業終了。

屋根の周りに白のアクセントができました。

今日はペンキ塗りをする予定ですので、この天気はありがたい。

ペンキを塗るのは「望仙の家ミニ」

今日家に着くと、すでに天井のガルバリウム鋼板は張ってありました。

色は濃いめのグリーン。サンプルでは濃すぎるかと思いましたが、太陽光の下では良い色です。

今日ペンキを塗るのは天井周りの破風と鼻隠しの部分です。

さて、塗料にも色々ありますが、

安いのは、アクリル合成樹脂塗料やポリウレタン合成樹脂塗料になりますが耐久性に難がありそうです。

現在の主流はアクリルシリコン合成樹脂塗料(シリコン塗料)でコストパフォーマンスが良いらしい。

あと問題は色で、その塗料に好みの色があるかが重要になってきます。

プロにお任せする場合は好みの色を作る、調色という手がありますが、今回はDIYですのでその手も使えません。

アクリルシリコン合成樹脂塗料でカラーバリエーションが豊富となると選択肢はそんなにありません。

というか一択でした。

それが、アサヒペンの「水性スーパーコート」

https://www.asahipen.jp/products/view/20003

今日塗る色は「ミルキーホワイト」になります。

それでは作業開始。

相変わらず不器用ながらも、ペタペタと塗り進めます。

幸い、そんなに塗り面積も大きくないので、午前中で作業終了。

屋根の周りに白のアクセントができました。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年10月26日

アメリカン?

朝、長野県に入ると霧。

霧が晴れてくると、南アルプスが見えてきました。

おーっ、北岳、農鳥岳など真っ白になっています。

後で聞くと、22日の雨が山では雪だったようですね。

うちから見える仙丈ヶ岳も白くなっています。

気になっていた倒木も、林業師の金井さんが綺麗に処理してくださってました。

残されている木の搬出は、残りの木を伐採したときに同時に搬出されるようです。

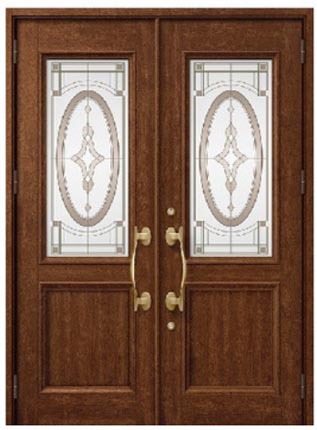

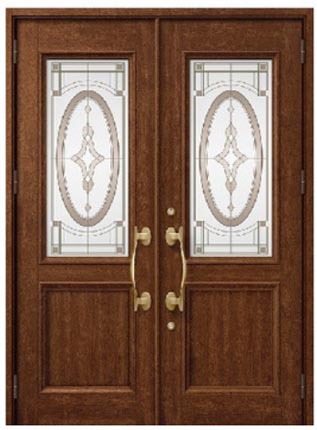

さて、今日の話題は「望仙の家ミニ」について。

今日うちに到着するとすでに建て方が始まっており、ほぼ家の形になっておりました。

「望仙の家ミニ」は家ではなく、床はコンクリート打ちっぱなしの「作業場」兼「物置」兼「工場」です。

一番こだわってしまったのは、入口が両開きであること。

物の出し入れにストレスを感じたくなかったのと、小屋といえばやっぱり両開きでしょう!という思い込み(^ ^;

しかし両開きのドアで安目のものは、ありそうでなかなかありません。

山小屋のような輸入木製両開きドアは楽天なので売ってたりしますが、建て付けが悪いということで富沢さんからダメ出しをいただきました。

ということで、さらに「両開き」「安目」「メーカー品」ということで色々探したところ、ほぼ一択となったのが、

LIXILの「プレナスX T33型 両開きドア」。

こんなドアです。色は4色から選べます。

さて、ドアはこれでいくことにしましたが・・、

このドアどう考えても「和」ではありませんね。

ということで、ドアから今回の「望仙の家ミニ」のイメージは決まりました。

ドアから浮かんだイメージは「アメリカン」。

何をもってアメリカンというのか・・。よく分かりませんが(^ ^;

とにかく、緑系を基調とした塗装をし、白系をアクセントとした小屋にしてみようと思います。

ひよっとしたら「浮く」か・・な。

霧が晴れてくると、南アルプスが見えてきました。

おーっ、北岳、農鳥岳など真っ白になっています。

後で聞くと、22日の雨が山では雪だったようですね。

うちから見える仙丈ヶ岳も白くなっています。

気になっていた倒木も、林業師の金井さんが綺麗に処理してくださってました。

残されている木の搬出は、残りの木を伐採したときに同時に搬出されるようです。

さて、今日の話題は「望仙の家ミニ」について。

今日うちに到着するとすでに建て方が始まっており、ほぼ家の形になっておりました。

「望仙の家ミニ」は家ではなく、床はコンクリート打ちっぱなしの「作業場」兼「物置」兼「工場」です。

一番こだわってしまったのは、入口が両開きであること。

物の出し入れにストレスを感じたくなかったのと、小屋といえばやっぱり両開きでしょう!という思い込み(^ ^;

しかし両開きのドアで安目のものは、ありそうでなかなかありません。

山小屋のような輸入木製両開きドアは楽天なので売ってたりしますが、建て付けが悪いということで富沢さんからダメ出しをいただきました。

ということで、さらに「両開き」「安目」「メーカー品」ということで色々探したところ、ほぼ一択となったのが、

LIXILの「プレナスX T33型 両開きドア」。

こんなドアです。色は4色から選べます。

さて、ドアはこれでいくことにしましたが・・、

このドアどう考えても「和」ではありませんね。

ということで、ドアから今回の「望仙の家ミニ」のイメージは決まりました。

ドアから浮かんだイメージは「アメリカン」。

何をもってアメリカンというのか・・。よく分かりませんが(^ ^;

とにかく、緑系を基調とした塗装をし、白系をアクセントとした小屋にしてみようと思います。

ひよっとしたら「浮く」か・・な。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年08月17日

枕木のアプローチ 仕上げ編

途中で中断していた、枕木のアプローチの製作作業を再び進めます。

先日の続きから。

地盤を調整して、枕木を置いて位置を出し、杭を打って固定。

これの繰り返し。

続ければいつか終わりは見える・・。

やっと斜面の上までやってきました。

さて、最後の列ですが、ここも斜面下側の入口と同じように、元の地盤と滑らかにつながるように、少し掘って枕木の高さを調整します。

こんな感じで、うまく枕木と元の地盤が繋がりました。

さて続いては枕木と枕木の間の、打ち切れなかった杭の頭を切ります。

総数144本。

手でギコギコ切るには気の遠くなる多さ。

なので今回、文明の利器を投入します。

充電式小型レシプロソー。

平たく言えば、電動ののこぎりです。

ずっと欲しかったんですが、値段がネックとなって今まで買えませんでした。

安いのもありますが、口コミを読むと安いのは色々問題有りそうなので・・。

レシプロソーは今後木の枝の剪定にも使えるし、チェーンソーより軽くて片手でも持てて安全だし。

・・・で、思い切りました。

今回購入したのはリョービ製。

決め手は、リョービのものは刃をグニョと曲げても切れること。

本体の大きさがあるので、今回のような杭の出っ張りを無くす切断では、、このグニョと曲がることが重要です。

さぁ、作業開始です。

スイッチONでのこぎり刃が細かく前後に動きます。

なかなか手にくる振動ですが、こいつは切断作業がはかどる。

小一時間で全て切り終えました。

投資した甲斐がありました。

ここまで来たらゴールも見えてきました。

砂利を枕木の周囲に撒いて埋めていきます。

と言っても20kgの袋を運んで、撒くのはなかなかの重労働。

途中で砂利が足らなくなって、買い足しに走ったり、予想より時間がかかってしまいました。

最後に汚れた枕木を水で洗って、作業完了。

完成です。

緩く描いた枕木のS字カープが今回のこだわりです。

車を玄関前の駐車スペースへ入れるのに、切り返しし易い動線を考慮してあります。

やっぱりアプローチはまっすぐより、カーブを描いている方が趣がありますね。

主観ですが・・。

これで、、

ずっと前からやろうと思っていたことの一つが片づきました。

先日の続きから。

地盤を調整して、枕木を置いて位置を出し、杭を打って固定。

これの繰り返し。

続ければいつか終わりは見える・・。

やっと斜面の上までやってきました。

さて、最後の列ですが、ここも斜面下側の入口と同じように、元の地盤と滑らかにつながるように、少し掘って枕木の高さを調整します。

こんな感じで、うまく枕木と元の地盤が繋がりました。

さて続いては枕木と枕木の間の、打ち切れなかった杭の頭を切ります。

総数144本。

手でギコギコ切るには気の遠くなる多さ。

なので今回、文明の利器を投入します。

充電式小型レシプロソー。

平たく言えば、電動ののこぎりです。

ずっと欲しかったんですが、値段がネックとなって今まで買えませんでした。

安いのもありますが、口コミを読むと安いのは色々問題有りそうなので・・。

レシプロソーは今後木の枝の剪定にも使えるし、チェーンソーより軽くて片手でも持てて安全だし。

・・・で、思い切りました。

今回購入したのはリョービ製。

決め手は、リョービのものは刃をグニョと曲げても切れること。

本体の大きさがあるので、今回のような杭の出っ張りを無くす切断では、、このグニョと曲がることが重要です。

さぁ、作業開始です。

スイッチONでのこぎり刃が細かく前後に動きます。

なかなか手にくる振動ですが、こいつは切断作業がはかどる。

小一時間で全て切り終えました。

投資した甲斐がありました。

ここまで来たらゴールも見えてきました。

砂利を枕木の周囲に撒いて埋めていきます。

と言っても20kgの袋を運んで、撒くのはなかなかの重労働。

途中で砂利が足らなくなって、買い足しに走ったり、予想より時間がかかってしまいました。

最後に汚れた枕木を水で洗って、作業完了。

完成です。

緩く描いた枕木のS字カープが今回のこだわりです。

車を玄関前の駐車スペースへ入れるのに、切り返しし易い動線を考慮してあります。

やっぱりアプローチはまっすぐより、カーブを描いている方が趣がありますね。

主観ですが・・。

これで、、

ずっと前からやろうと思っていたことの一つが片づきました。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年08月16日

デジタル気象台

台風10号が西日本を縦断していきました。

伊那への影響は雨が降ることぐらいかと思っていましたが、夜中から明け方にかけて、結構風も強く吹きました。

さて、我が家には風速を計らなければならないと言う、仕事上の理由で、気象台を設置しています。

気象台と言っても、持ち運べるサイズの筐体に、温度計、湿度計、雨量計、風向風速計などが収められたものです。

国産では無いので、並行輸入品になります。

それはAcuriteのプロカラーデジタル気象台というもの。

本体を庭に設置し、室内には子機を設置します。

無線で本体と子機は通信し、子機にデータを表示してくれます。

一番のポイントは、PCと子機を接続すると、データをPC側へダウンロードし、データをエクセルなどで確認できること。

なかなかの優れものです。

例えば、7/30から8/15までの気温データと湿度データ。

屋外のデータですが、

これを見ると、一日の寒暖差が15度程度と大きいことが分かります。

内陸性気候の特徴ですね。

また湿度の変化も大きく、夜間から朝方まではほぼ100%にまで湿度が上がります。

これを見ると伊那という地は野菜や果物作りに適した土地だというのが分かります。

屋内のデータですが、安定しています。

ただ人が居た8/3-4日や、8/14-15は温湿度ともばらつきますね。

窓を開けたり、煮炊きなど生活による影響を受けているようです。

データからは、やっぱりこの家は断熱がしっかりしていることが分かります。

台風10号の通過時のデータ。

降水量と風速、瞬間風速をプロットしてみました。

雨風のピークは5時頃だったようですね。

この期間のトータル降水量は49.53mm。

1時間当たりの最大降水量は9.7mmでした。

結構降った気がしてましたが、それでも時間雨量10mm程度。

2014年の広島水害では1時間に120mmも降ったらしいですが・・。

もう、そのレベルは想像もつきません。

こんな風に、デジタル気象台もなかなか面白いです。

ちなみに伊那の市役所にはAMEDASの観測地点があって、観測結果をネットで見ることができます。

http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/today-48621.html

台風10号の通過時の伊那AMEDASデータ

市役所より2度ぐらいうちのほうが気温が低いとか、風のピークがちょっとずれているとか。

比較してみるとまた面白いです。

伊那への影響は雨が降ることぐらいかと思っていましたが、夜中から明け方にかけて、結構風も強く吹きました。

さて、我が家には風速を計らなければならないと言う、仕事上の理由で、気象台を設置しています。

気象台と言っても、持ち運べるサイズの筐体に、温度計、湿度計、雨量計、風向風速計などが収められたものです。

国産では無いので、並行輸入品になります。

それはAcuriteのプロカラーデジタル気象台というもの。

本体を庭に設置し、室内には子機を設置します。

無線で本体と子機は通信し、子機にデータを表示してくれます。

一番のポイントは、PCと子機を接続すると、データをPC側へダウンロードし、データをエクセルなどで確認できること。

なかなかの優れものです。

例えば、7/30から8/15までの気温データと湿度データ。

屋外のデータですが、

これを見ると、一日の寒暖差が15度程度と大きいことが分かります。

内陸性気候の特徴ですね。

また湿度の変化も大きく、夜間から朝方まではほぼ100%にまで湿度が上がります。

これを見ると伊那という地は野菜や果物作りに適した土地だというのが分かります。

屋内のデータですが、安定しています。

ただ人が居た8/3-4日や、8/14-15は温湿度ともばらつきますね。

窓を開けたり、煮炊きなど生活による影響を受けているようです。

データからは、やっぱりこの家は断熱がしっかりしていることが分かります。

台風10号の通過時のデータ。

降水量と風速、瞬間風速をプロットしてみました。

雨風のピークは5時頃だったようですね。

この期間のトータル降水量は49.53mm。

1時間当たりの最大降水量は9.7mmでした。

結構降った気がしてましたが、それでも時間雨量10mm程度。

2014年の広島水害では1時間に120mmも降ったらしいですが・・。

もう、そのレベルは想像もつきません。

こんな風に、デジタル気象台もなかなか面白いです。

ちなみに伊那の市役所にはAMEDASの観測地点があって、観測結果をネットで見ることができます。

http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/today-48621.html

台風10号の通過時の伊那AMEDASデータ

市役所より2度ぐらいうちのほうが気温が低いとか、風のピークがちょっとずれているとか。

比較してみるとまた面白いです。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年08月15日

アプローチ斜面に枕木を敷く

うちの家のアプローチは斜面になっていて、特に後半の坂は車がスリップして登れなくなる場合があるぐらいの、そこそこの急坂です。

家の工事のために、今まで2回ほど砂利を撒いて頂きましたが、車が走ると砂利が下へずれていってしまい、上側から砂利が薄くなってきます。

何回も砂利を撒くのも手間なので、今回はここを改良しましょう。

具体的には枕木を敷きます。

先日も書いたように、今敷地内では「望仙の家ミニ」の建築が進んでいまして、

お盆までに基礎は完成したようです。

(ブルーシートに覆われていますので、中身は確認できていませんが・・)

この場所にもともと敷いてあった枕木を再利用します。

今回の工法ですが、相変わらずの手抜き。

今の砂利敷きの上に枕木を直接敷いていきます。

斜面は十分に踏み固められており、砂利も敷いてあるので、下手に掘り返すよりは強固な地盤になっています。

とは言っても轍の跡などで、でこぼこになっていますので、まずは砂利を敷いて平らにしていきます。

この砂利の入手が一苦労。以前は砂利屋さんに頼んで、2トントラックで持ってきて貰いましたが、

お盆でお休みですし、ドバッと持ってこられても自分のペースで作業ができず困ってしまいます。

なので今回はホームセンターの20kg袋入りを使うことににしましたが、これもお盆で物流が止まっているのか、どこのホームセンターも少量しか置いていない・・。

箕輪から伊那まで走り回って、なんとか当面必要な分を確保しました。

これだけで疲れた・・。

さて、作業開始です。

斜面に砂利を敷いて平らに均していきます。

枕木を直接敷いていく場合に問題になるのが、最初の枕木と地面の段差。

置くだけでは段差が大きくなりすぎるので、最初の部分だけは埋め込むことにします。

深めに掘って、砂利を敷いて、元々の地面と置いた枕木がスムーズに繋がるように調整していきます。

さらに枕木を並べていくと、やはり斜面ですので何も支えが無ければ、枕木も下へずり落ちようとするはず。

それを防ぐために、枕木と枕木の間には杭を打って、間隔を揃えてかつ、ずれ防止を兼ねることにします。

地面が相当固くなっているので、この杭を打つのも重労働。

台風接近で曇り空ですが、体を動かすとやっぱり暑い。

一つ作業したら休んで、一つ作業したらへたり込んで、

なかなか作業が進みません。

本日はここまででギブアップ。

台風が去ってからまた続きをしましょう。

家の工事のために、今まで2回ほど砂利を撒いて頂きましたが、車が走ると砂利が下へずれていってしまい、上側から砂利が薄くなってきます。

何回も砂利を撒くのも手間なので、今回はここを改良しましょう。

具体的には枕木を敷きます。

先日も書いたように、今敷地内では「望仙の家ミニ」の建築が進んでいまして、

お盆までに基礎は完成したようです。

(ブルーシートに覆われていますので、中身は確認できていませんが・・)

この場所にもともと敷いてあった枕木を再利用します。

今回の工法ですが、相変わらずの手抜き。

今の砂利敷きの上に枕木を直接敷いていきます。

斜面は十分に踏み固められており、砂利も敷いてあるので、下手に掘り返すよりは強固な地盤になっています。

とは言っても轍の跡などで、でこぼこになっていますので、まずは砂利を敷いて平らにしていきます。

この砂利の入手が一苦労。以前は砂利屋さんに頼んで、2トントラックで持ってきて貰いましたが、

お盆でお休みですし、ドバッと持ってこられても自分のペースで作業ができず困ってしまいます。

なので今回はホームセンターの20kg袋入りを使うことににしましたが、これもお盆で物流が止まっているのか、どこのホームセンターも少量しか置いていない・・。

箕輪から伊那まで走り回って、なんとか当面必要な分を確保しました。

これだけで疲れた・・。

さて、作業開始です。

斜面に砂利を敷いて平らに均していきます。

枕木を直接敷いていく場合に問題になるのが、最初の枕木と地面の段差。

置くだけでは段差が大きくなりすぎるので、最初の部分だけは埋め込むことにします。

深めに掘って、砂利を敷いて、元々の地面と置いた枕木がスムーズに繋がるように調整していきます。

さらに枕木を並べていくと、やはり斜面ですので何も支えが無ければ、枕木も下へずり落ちようとするはず。

それを防ぐために、枕木と枕木の間には杭を打って、間隔を揃えてかつ、ずれ防止を兼ねることにします。

地面が相当固くなっているので、この杭を打つのも重労働。

台風接近で曇り空ですが、体を動かすとやっぱり暑い。

一つ作業したら休んで、一つ作業したらへたり込んで、

なかなか作業が進みません。

本日はここまででギブアップ。

台風が去ってからまた続きをしましょう。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年06月17日

よく降りますね

今回、土曜日から3日間伊那に居りましたが、土曜と日曜は少しの止み間もありましたが、よく雨が降りました。

おかげで屋内での仕事ははかどりましたが、外仕事はほとんどできませんでした。

月曜はよく晴れましたが市役所で事業の相談がありましたので、午前中は潰れてしまい・・。

そんな3日間のなかでやったこと。

その1、雨水タンクを樋に接続しました。

「まだやってなかったんかい」と突っ込まれそうですが・・・。

接続完了です。

今回の雨で無事貯まっていくことが確認できました。

その2、ウッドデッキに薪置きを設置

せっかくの軒下を有効利用しようかなと。

フラフープのような丸形の薪置きです。

届いたとき、思っていたより大きくてびっくりしましたが、設置してみるとまぁ問題なさそうです。

その3、ウッドデッキからの階段を設置

南ウィングから山へ行きやすくするように枕木で作りました。

現状はウッドデッキがあるので、靴のままでは家を一周できない状態になっています。なのでこの奥側にも階段を設置する予定です。

さてさて来週末も雨の予報ですし・・。

何をしようか・・。

外でやりたいことが貯まっていきます・・。

おかげで屋内での仕事ははかどりましたが、外仕事はほとんどできませんでした。

月曜はよく晴れましたが市役所で事業の相談がありましたので、午前中は潰れてしまい・・。

そんな3日間のなかでやったこと。

その1、雨水タンクを樋に接続しました。

「まだやってなかったんかい」と突っ込まれそうですが・・・。

接続完了です。

今回の雨で無事貯まっていくことが確認できました。

その2、ウッドデッキに薪置きを設置

せっかくの軒下を有効利用しようかなと。

フラフープのような丸形の薪置きです。

届いたとき、思っていたより大きくてびっくりしましたが、設置してみるとまぁ問題なさそうです。

その3、ウッドデッキからの階段を設置

南ウィングから山へ行きやすくするように枕木で作りました。

現状はウッドデッキがあるので、靴のままでは家を一周できない状態になっています。なのでこの奥側にも階段を設置する予定です。

さてさて来週末も雨の予報ですし・・。

何をしようか・・。

外でやりたいことが貯まっていきます・・。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年06月09日

ウッドデッキの余り部材で・・

ウッドデッキ本体は先週完成しましたが、材料は束柱用の90mm角の棒材と、予備として買った、床板用の20mm厚の板が余っています。

端材の中にも何点か使えそうなものもあります。

なので、それを使ってウッドデッキで使うものを作ってみましょう。

まず1点目は・・。

焚き火台用の台です。

ウッドデッキでプチ焚き火をしたいのですが、ウッドデッキに直に焚き火台を置くと焦げる可能性があるので、少し浮かすための台です。

もちろんウッドデッキ以外でも使えます。

ずっと仕舞ってあったSnowPeakの焚き火台を載せるとこんな感じ。

念のため焚き火台の下には、鉄板と不燃シートを敷いています。

さて、2点目は・・。

ウッドデッキ用のステップです。

今までは枕木をステップ代わりにしていましたが、同じ材料の方が統一感があるので作ってみました。

廃材もかき集めて、思っていたより大きいものが作れました。

これで、残っているものは、切れ端ばかりとなりました。

早速その切れ端を焚き火台で燃やそうかなと思っていたら・・。

雨が降り始めてしまいました。

焚き火は次回以降のお楽しみです・・。

端材の中にも何点か使えそうなものもあります。

なので、それを使ってウッドデッキで使うものを作ってみましょう。

まず1点目は・・。

焚き火台用の台です。

ウッドデッキでプチ焚き火をしたいのですが、ウッドデッキに直に焚き火台を置くと焦げる可能性があるので、少し浮かすための台です。

もちろんウッドデッキ以外でも使えます。

ずっと仕舞ってあったSnowPeakの焚き火台を載せるとこんな感じ。

念のため焚き火台の下には、鉄板と不燃シートを敷いています。

さて、2点目は・・。

ウッドデッキ用のステップです。

今までは枕木をステップ代わりにしていましたが、同じ材料の方が統一感があるので作ってみました。

廃材もかき集めて、思っていたより大きいものが作れました。

これで、残っているものは、切れ端ばかりとなりました。

早速その切れ端を焚き火台で燃やそうかなと思っていたら・・。

雨が降り始めてしまいました。

焚き火は次回以降のお楽しみです・・。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(2)

2019年06月08日

ロフトの柵

1/20に発生した落下事故。。

http://buc.naganoblog.jp/e2348794.html

それ以来ロフトはほぼ使われない状態でしたが、放っておくのももったいないので対策して使えるようにします。

まず、はしごですが、滑って倒れないようにしましょう。

対策1、はしごの脚の裏に滑りにくい発泡ゴムのシートを貼り付けます。

対策2.上にはしごを引っ掛ける部材を取付け、はしごが滑っても倒れないようにします。

このはしごを引っ掛ける部材ですが、なかなか良いものがなく、木の棚板受けを2個組み合わせて作りました。

出来映えとしててはちょっと微妙なので、他に良いものが見つかれば取り替えます。

続いて寝ぼけるなどした時に、誤ってロフトから落下しないように柵を取り付けます。

とは言っても、素人が簡単に取り付けられそうな「ロフトの柵」というものは売っておらず、

結局のところ手すりを流用することになりました。

できるだけ雰囲気を壊さないように、木の手すりを取り付けたかったのですが、なかなか伊那では扱っている店がなく、やっと箕輪のコメリで手に入れることができました。

この木の手すりは直径35mmでしたので、他のエルボやチーズ部材も35mm用で揃えます。

しっかし手すり関連の部材はお値段高いなぁ。安全に関わるものだから?

現場合わせで、リビング側、廊下側、事務所側の3面に手すりのような柵を取り付けます。

出来上がった結果は・・。

金具が浮いた雰囲気になるかと思っていましたが、まぁいい感じです。

金具の色をブロンズ色にして正解でしたね。

これでロフトも色々と利用できそうです。

http://buc.naganoblog.jp/e2348794.html

それ以来ロフトはほぼ使われない状態でしたが、放っておくのももったいないので対策して使えるようにします。

まず、はしごですが、滑って倒れないようにしましょう。

対策1、はしごの脚の裏に滑りにくい発泡ゴムのシートを貼り付けます。

対策2.上にはしごを引っ掛ける部材を取付け、はしごが滑っても倒れないようにします。

このはしごを引っ掛ける部材ですが、なかなか良いものがなく、木の棚板受けを2個組み合わせて作りました。

出来映えとしててはちょっと微妙なので、他に良いものが見つかれば取り替えます。

続いて寝ぼけるなどした時に、誤ってロフトから落下しないように柵を取り付けます。

とは言っても、素人が簡単に取り付けられそうな「ロフトの柵」というものは売っておらず、

結局のところ手すりを流用することになりました。

できるだけ雰囲気を壊さないように、木の手すりを取り付けたかったのですが、なかなか伊那では扱っている店がなく、やっと箕輪のコメリで手に入れることができました。

この木の手すりは直径35mmでしたので、他のエルボやチーズ部材も35mm用で揃えます。

しっかし手すり関連の部材はお値段高いなぁ。安全に関わるものだから?

現場合わせで、リビング側、廊下側、事務所側の3面に手すりのような柵を取り付けます。

出来上がった結果は・・。

金具が浮いた雰囲気になるかと思っていましたが、まぁいい感じです。

金具の色をブロンズ色にして正解でしたね。

これでロフトも色々と利用できそうです。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)

2019年06月02日

山へ続く南ウイング

昨日に続いて今日は「南ウイング」を作らなければなりませんが、

月曜の朝一で提出しなくてはならない仕事があるので、朝4時起床でそれをこなします。

10時頃から作業再開。

ウッドデッキを一番最初に構想したときから、

この「南ウイング」の部分は、山の斜面とウッドデッキが接するようにしたい思っておりました。

家と土地が境目なく繋がって、家からそのまま山に・・。

前回山側に砂利と木材を敷いてその準備はしておきました。

あとは床板の長さを、斜面と家との間の距離に合わせて切断し、張っていく作業です。

夕方には作業完了。

山へつながる「南ウイング」が完成しました。

これでほぼウッドデッキの全体が完成ですね・・。

セルフビルドでは今までで一番の大工事だったと思います。

正直できるかどうか分からなかったんですが、何とかなるもんですね。

万歳!!

後は、余っている束柱用の木と、予備に買っていた床板用の板材を使って、ステップでも作りましょうかね。

ぼちぼちとね。

月曜の朝一で提出しなくてはならない仕事があるので、朝4時起床でそれをこなします。

10時頃から作業再開。

ウッドデッキを一番最初に構想したときから、

この「南ウイング」の部分は、山の斜面とウッドデッキが接するようにしたい思っておりました。

家と土地が境目なく繋がって、家からそのまま山に・・。

前回山側に砂利と木材を敷いてその準備はしておきました。

あとは床板の長さを、斜面と家との間の距離に合わせて切断し、張っていく作業です。

夕方には作業完了。

山へつながる「南ウイング」が完成しました。

これでほぼウッドデッキの全体が完成ですね・・。

セルフビルドでは今までで一番の大工事だったと思います。

正直できるかどうか分からなかったんですが、何とかなるもんですね。

万歳!!

後は、余っている束柱用の木と、予備に買っていた床板用の板材を使って、ステップでも作りましょうかね。

ぼちぼちとね。

Posted by ぶっち at

22:00

│Comments(0)